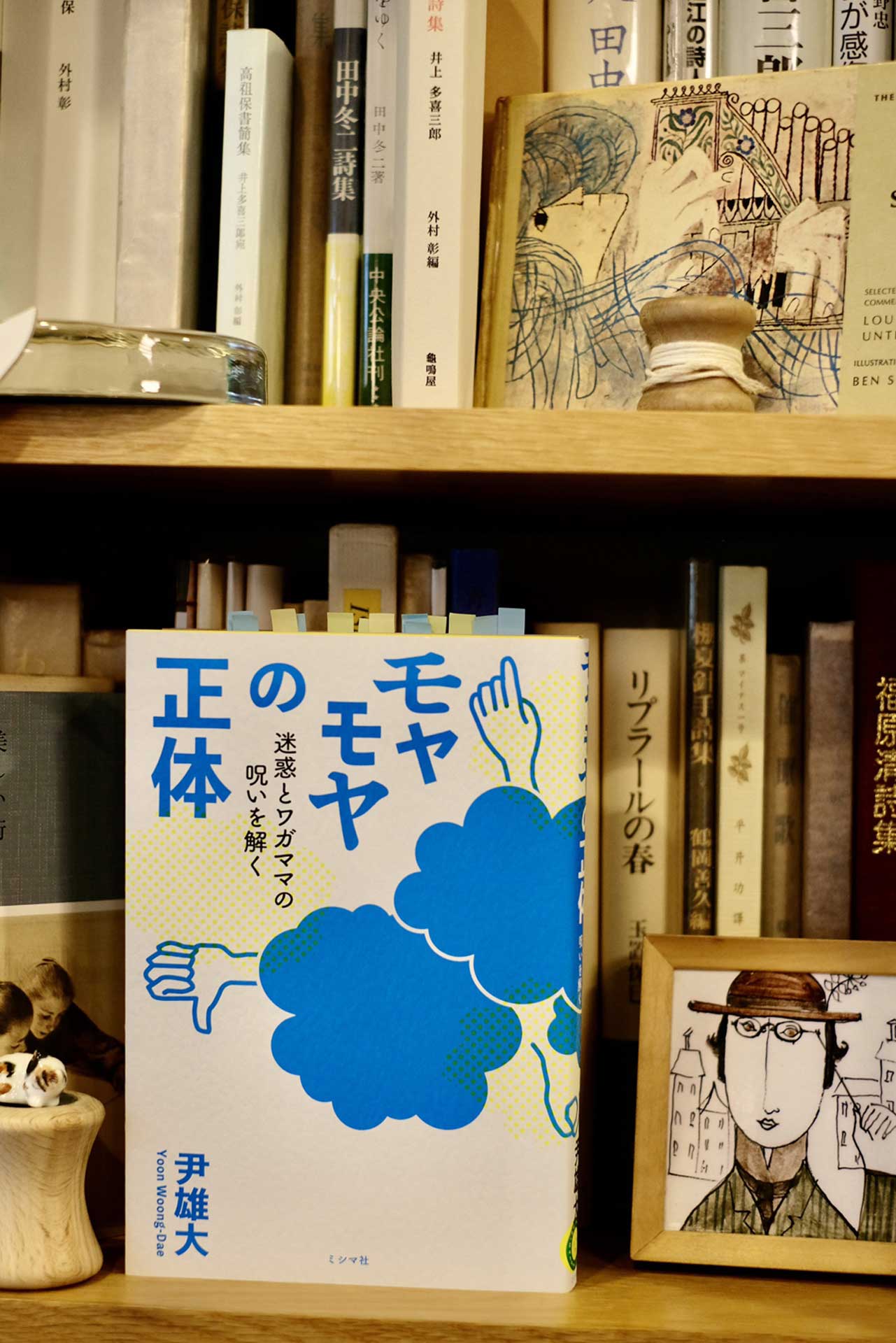

『モヤモヤの正体』(副題:迷惑とワガママの呪いを解く)

伊雄大(ユン・ウンデ) ミシマ社

コロナ禍自粛生活も1か月半…。ようやく京都も緊急事態宣言解除、という今日このごろですが、わたしはほっとする反面、まだこわごわな感じです。

ふだんはひとり遊びの得意なわたし。しかし、さすがにこの日々は奇妙な日常でした。

ついこないだも、つまらないことでイライラ、モヤモヤしている自分がいて、ふつうじゃないな…と気づきました。そのとき手に取ったのが、この本です。

身の回りのことでも、朝のニュースでも、「なんだこれ」「あり得ない」と憤りを感じることがありますが、そのとき心に浮かぶのが、「べき論」。こうあるべきなのに、なぜあの人はこうしないのだろう? というような。

ここで自分が感じているモヤモヤ、イライラは、いったいどこから来るのでしょう?「べき」と考えている主体は、だれ?

「べき」の前には、たいがい「ふつう」がつきます。ふつうならこうするべき。ふつう…それは実は、「みんな」ということではないでしょうか。

みんなが迷惑している。

そんな思いがわたしたちをモヤモヤさせているのです。さてその「みんな」とは?

作者は、「みんな」とは、周囲の空気だと説きます。そして周囲の空気にのみこまれず、一度「みんな」という意識を自分の中から取り去ってみては、と提案します。

「みんな」を感じず、自分自身を感じ、観察し、自己否定にもおごりたかぶりにもならないように、ほんとうの自分(という主体性)にたどり着こうというのです。

こういう態度にいきつくと、人は互いに対立が生じても、その対立ははじまりになるだろう、と。

「互いに理解できないから行き止まりなのではなくて、その『理解できなさ』を巡って、しのぎを削ることが大事」

と述べています。

そうなんです。わたしたちは互いに、たやすくはわかりあえない。いやむしろ、わからなくてもいいのです。ただ、そのわかりあえなさいを通じて、互いにわかりあおうと努力すること、歩み寄っていくことが、たいせつななのです。

そんなふうに考えるきっかけになるのなら、モヤモヤもまた、捨てたものではないなあ、とわたしは思ったりしています。

写真・文/ 中務秀子